发布日期:2025-03-28

3月26日 ,生态环境部发布《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》(以下简称《方案》),全球最大碳市场将首次覆盖重点工业行业,预计扩围后其年排放覆盖量将增加30亿吨,占全国碳排放总量20%以上。

生态环境部气候司相关负责人就《方案》表示,钢铁、水泥、铝冶炼行业是我国除火电行业外的高排放行业,碳排放量大、碳排放强度高、高碳锁定效应强。将三个行业纳入碳市场管理,可通过“激励先进、约束落后”加快出清落后产能,推动行业从“高碳依赖”传统路径向“低碳竞争力”新赛道转变,加快低碳技术创新和应用,助力走出“内卷式”竞争模式,不断提高行业发展的“含金量、含新量、含绿量”。

可以想见,参与者众多、充满活力、机制健全的碳市场,将在推进“双碳”目标的实现和绿色转型进程中发挥更加积极的作用。

我国碳市场的建设始于2011年,北京、上海、天津、重庆、湖北、广东和深圳等七省市被选中,成为地方碳排放权交易市场(以下简称“地方试点碳市场”)试点地。2017年年底,国家发展改革委发布《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,计划用三年时间完成全国碳市场的建设工作。2021年6月,全国碳排放权交易市场(以下简称“全国碳市场”)启动上线交易,2000多家发电企业被纳入市场,它们的碳排放量约占全国碳排放总量的40%。

作为一种政策工具,全国碳市场和地方试点碳市场共同推动了高排放企业的清洁转型。同时,由于各行业对节能减排需求的不断提升,碳市场出现了新的交易产品——国家核证自愿减排量(以下简称CCER)。2015年,我国CCER交易注册系统建成并正式上线运行。而在2017年3月,由于存在着“温室气体自愿减排交易量小、个别项目不够规范”等问题,CCER项目备案暂停,只有存量CCER可在地方试点碳市场交易。2024年年初,CCER市场重新启动。

2024年2月,生态环境部明确,我国的碳市场由全国碳排放权交易市场(强制碳市场)和全国温室气体自愿减排交易市场(自愿碳市场)组成,两个碳市场既各有侧重、独立运行,又互补衔接、互联互通,共同构成了全国碳市场体系。

下一步,如何推动全国碳市场建设?上海环境能源交易所董事长赖晓明认为,要牢牢把握碳市场作为政策工具的定位,稳步推进碳交易市场化探索,发展碳金融。丰富交易主体、品种、方式,逐步建立市场调节机制,有序推动碳金融创新业务,完善碳金融监管体系,建立跨部门联合监管机制。

市场扩围 激发活力

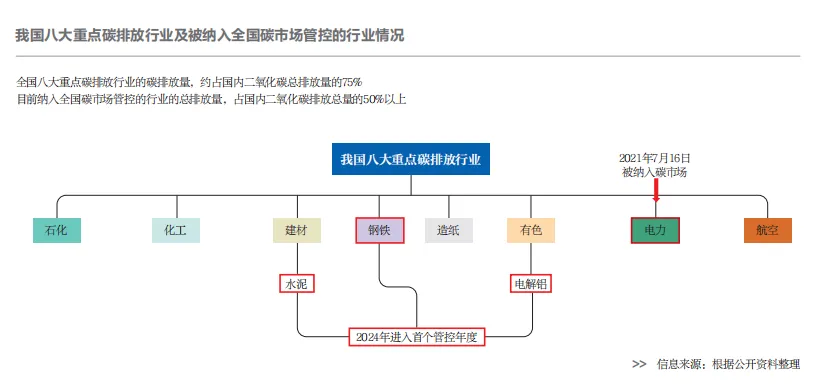

根据生态环境部的要求,水泥、钢铁、电解铝行业在2024年进入首个管控年度,2025年年底前,三个行业将完成首次履约工作。

>> 湖南湘潭一家钢铁厂的生产线。当前,钢铁行业已经进入首个碳排放管控年度,将于2025年年底前完成首次履约工作。

市场扩围带来的最显著变化是交易主体的增加。根据2024年9月发布的《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案(征求意见稿)》,新增重点排放单位约1500家,覆盖排放量新增加约30亿吨。根据测算,三大行业纳入全国碳排放权交易市场管理后,全国碳市场覆盖排放量将从原有的40%左右提高到约60%。

据统计,我国的八大重点行业碳排放量约占国内二氧化碳总排放量的75%,如果全国碳市场从电力行业扩容到八大行业,覆盖企业将达到8000多家。对于高排放行业的扩围,天津大学马寅初经济学院国家能源、环境和产业经济研究院院长张中祥认为,应优先考虑那些碳排放量大、数据容易核查核实、碳配额也容易分配的行业。外部环境也是确定优先顺序的考虑因素,从减少欧盟碳边境调节机制影响角度,可把欧盟碳边境调节机制(CBAM)覆盖的行业作为优先考虑的对象。

除了控排企业,碳市场也需要引入符合国家有关规定的其他主体。赖晓明认为,引入非履约主体,有助于市场交易动力转换,除了单一的履约型动力,还能发展出具有投资价值取向的非履约型动力,使市场参与者通过参与市场获得收益。

让更多主体特别是非排放控制的单位进入碳市场,首先需要搭建相应的通道和桥梁。2024年12月底,西南证券、广发证券等8家上市券商发布公告宣布,于近日收到中国证监会复函。复函明确,上述券商将可以在境内合法交易场所参与碳排放权交易,并且以服务实体经济、降低全社会减排成本、推进经济向绿色低碳转型升级为目标,合规、审慎开展业务,将相关业务纳入公司全面风险管理体系。

2024年年初,中信证券挂牌买入5000吨CCER,申万宏源证券则在2024年1月宣布了一项农业CCER项目合作协议,并表示将研究推进项目减排量注册签发等工作。

证券业内人士指出,金融机构可以在碳市场交易体系中扮演桥梁的角色,连接碳交易所和散户,给个人参与碳交易创造可能,如通过提供碳排放管理、碳资产评估、低碳转型咨询等服务,帮助企业更有效地管理碳资产,用好碳资产配置和变现渠道。金融机构的参与不仅为企业参与碳市场提供了便利,也为非履约主体提供了参与碳市场的途径。

>> 2024年6月5日,第二届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会(碳博会)举行。一位观众在碳交易体系展台前驻足观看。

随着碳市场金融属性的增强,防范金融风险成为重要议题。在增加金融属性的同时,碳市场需要加强对金融风险的防范,特别是碳信用方面可能存在的风险。目前,碳排放量数据主要依靠用能情况推算,部分数据通过抽样调查获得,存在数据不透明和投机行为的风险。运用包括区块链在内的技术手段,可以提高数据准确性和透明度,并推动政府、企业、第三方机构和居民之间的信息互换与监管互认,减少违规操作和虚假交易,为碳市场的下一步发展提供保障。

引入期货产品,激活价格功能

2024年12月7日,中国证监会相关人士在第19届中国国际期货大会上表示,适时推出碳排放权期货,可助力完善全国碳市场,更好地发挥碳市场引导减排资源优化配置的基础功能。

在一个市场中,商品和服务的种类和质量直接影响着市场的供求关系和运行效率。目前,我国碳市场上交易的产品主要有两类:碳排放配额(CER)和CCER。地方试点碳市场的产品种类更为丰富,例如,北京碳市场除了交易地方碳排放配额(BEA)和CCER两种产品,还可交易绿色出行减排量(PCER)、经联合国指定的第三方认证机构核证的温室气体减排量(VER)以及北京林业碳汇(FCER)等产品。

不难发现,上述产品均为碳现货。在一定程度上,现货产品可以促进市场的活跃度和流动性,但如果市场上仅有现货,就会导致市场流动性不足。中国石油大学(北京)工商管理学院教授冯连勇在研究我国碳市场运行情况后发现,各碳市场的日交易量不同程度地呈现出在临近履约期集中交易的现象,且交易集中度普遍较高。

“重履约而不重交易”现象背后的原因之一是碳价未能真正反映市场价值。冯连勇建议,适时引入期货产品,发挥其价格发现功能,并进一步探索碳市场与电力市场的耦合路径。

截至2024年年底,我国尚未在全国范围内推出碳期货产品,包括场内期货和期权交易。最接近碳期货的产品是由部分地方交易所推出的碳远期产品。然而,这些产品存在一些局限性,包括不可转让性、交易规模较小以及交易模式不够灵活等。

在碳远期产品推进试点的同时,碳期货也在酝酿。2021年11月,工信部等四部门联合发文,支持广州期货交易所建设碳期货市场,发展碳金融服务;2023年12月25日,国家发展改革委发布的《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》提出,建设大湾区绿色发展示范区,推动广州期货交易所积极研发碳排放权、电力等绿色发展类期货产品;2024年7月发布的《国家碳达峰试点(广州)实施方案》提出,支持广州期货交易所加快推动碳排放权、电力、多晶硅等服务绿色发展的期货品种的上市进程。

碳期货与传统期货不同,前者属于虚拟商品,还要经过复杂的认证流程。因此,要完成碳期货交易,首先需要建设合适的平台。华北电力大学经济与管理学院教授张金良建议,碳期货交易所需要为碳期货交易提供有效的交易平台,在设计交易系统时,应保证买卖双方精准匹配,保护市场参与者的隐私与合法权益。如在设计持仓制度时,允许履约企业用期货合同对冲预期履约成本而不受最大持仓限制。

完成清算需要选择合适的中介和认证机构。对于交易中介,张金良认为可选择银行间市场清算所股份有限公司。作为中国银行间市场唯一的中央对手清算机构,该公司参与了上海碳配额远期产品结算,碳衍生品结算经验丰富。清算制度可以参考上海碳配额远期产品和洲际交易所碳期货。这些产品采用了中央对手清算制度代替双边清算,以降低交易违约风险,提高结算效率和市场透明度。

优化配额机制,强化绿色引导

97.49元/吨,这是2024年全国碳市场最后一个交易日的收盘价。较2023年最后一个交易日,价格上涨了22.75%。在2024工业绿色低碳大会上,北京绿色交易所副董事长梅德文表示,我国碳市场目前传递出的信号之一就是价格稳中有升。2024年4月24日,碳价曾历史性地突破百元大关,目前稳定在100元左右。

碳价的稳中有升首先得益于日趋严格的减排政策。2023年以来,国家层面和地方层面出台了一系列政策,明确对企业碳排放实施更严格的监管。这些政策的推出增强了市场对未来配额供应紧张的预期,进而推动了碳价格的上涨。

其次,碳配额分配机制的调整也是推动碳价走高的一个原因。碳配额的分配方式一般包括有偿分配、无偿分配和混合模式(即无偿和有偿相结合)三种。2023年之前,无偿分配是主要的分配方式,只有部分区域碳市场试点了配额的有偿竞价发放。例如,北京在2024年9月开展了碳排放配额有偿竞价,共68家重点碳排放单位提交了竞价申报,其中63家单位竞价成功。有偿分配比例的提升不仅直接增加了企业的碳排放成本,还通过影响市场供需关系等间接方式推动碳价的上涨。

除了提高碳价格,优化配额分配机制也有助于激励企业积极减排。目前,除了北京、上海、天津、重庆等试点地区推出了有偿竞价外,我国碳市场主要采用的是基于历史排放数据的免费分配方法——虽然简单易行,但并不能精确反映企业的实际减排能力和潜力。

上海交通大学高级金融学院可持续投资研究中心在不久前发布的《中国碳市场体系研究报告》中指出,生态环境部发布的《2023、2024年度全国碳排放权交易发电行业配额总量和分配方案(征求意见稿)》对基准线进行了优化调整。当前采用的基准线法在合理设计方面仍存在不足,例如,在实际操作中往往很难平衡发电行业技术进步与企业承受能力等因素,导致部分企业配额分配不合理,影响其减排积极性和市场参与度。

多位业内人士在近期提出,应引入碳排放配额有偿分配制度,以稳定碳价水平、提升市场活力。中电联专家委员会副主任委员王志轩认为,碳配额的分配主要是基于煤电的功能,推动煤电企业实现降碳的目标,应具备鼓励高效、兼顾公平的特征。在此基础上,配额分配可采取免费分配和有偿分配相结合的方式,通过拍卖等方式优化配额分配机制。

赖晓明则建议,建立科学合理的配额分配体系,逐步提高有偿配额的比例,促进树立配额有偿使用意识;同时,推动碳市场价格发现的作用,强化一级市场、二级市场与投融资市场的联动性,形成市场间复合调节机制,为长期投资提供保障。

报道网站:能源评论